「学生時代に力を入れたことは何ですか?」

就活で必ず聞かれるこの質問に、胸を張って答えられるでしょうか。

「リーダー経験も、輝かしい実績もない…」

そんな風に、話せるガクチカがなくて悩んでいる方もヒヨコも多いでしょう。

しかし、企業は「結果の大きさ」ではなく、あなたの「考え方」と「人柄」を見ています。

この記事を読めば、ありふれた日常の経験こそが、あなたの魅力を伝える最高の武器に変わります。

【知らないと損】企業はガクチカの「どこ」を見ているのか?

「そもそも、企業はなぜガクチカを聞くのだろう?」その意図を知ることが、内定への第一歩です。

多くの学生が「すごい経験をアピールする場」だと誤解していますが、本質は全く違います。

人事はあなたの経験そのものではなく、経験を通じて見えてくる「あなたという人間の本質」を知りたいのです。

この章では採用のプロがガクチカで本当に評価しているポイントを徹底解説します。ここを理解すれば、アピールすべきことが明確になり、もう悩むことはありません。

採用のプロが見ている3つの評価ポイント

企業はガクチカという短いストーリーの中から、学生が将来、自社で活躍してくれる人材かどうかを見極めようとしています。

そしてその評価基準は大きく分けて3つあります。それは「再現性のある能力」「価値観と人柄」、そして「論理的思考力」です。

これらはどんなに華やかな経験談よりも雄弁にあなたのポテンシャルを物語ります。一つずつ、具体的に見ていきましょう。

1. 再現性のある能力:入社後も活躍できるポテンシャル

人事が最も知りたいのは、「この学生は、入社後も同じように考えて行動し、成果を出してくれるか?」という点です。

例えば、「文化祭の出店で、売上目標を達成するために、客層を分析し、商品の見せ方を工夫した」という経験。

ここから企業が見るのは「売上を上げた」という事実以上に、「目標達成のために課題を発見し、仮説を立て、実行できる能力」です。

この能力はビジネスの現場で発生する様々な課題に応用できる「再現性のある能力」と評価されます。

あなたがアピールすべきは結果の大小ではなく、目標達成までのプロセスで発揮した課題解決能力や計画性、実行力なのです。

2. 価値観と人柄:自社の社風やチームに合うか

どんなに優秀な能力を持っていても、会社の文化やチームの雰囲気に合わなければ、お互いにとって不利益でしかありません。

企業はガクチカを通じてあなたの「価値観」や「人柄」が、自社にマッチするかを慎重に見ています。

例えば、「サークル活動で、意見が対立するメンバーの間に入り、双方の意見を丁寧に聞き、着地点を見つけた」というエピソード。

ここからは「チームの和を重んじる協調性」や「他者の意見を尊重する誠実さ」といった人柄が伝わります。

あなたがどんな時にやりがいを感じ、何を大切に行動する人間なのか。その根底にある価値観を示すことが、能力のアピールと同じくらい重要なのです。

3. 論理的思考力:分かりやすく伝える力

ビジネスの世界では、自分の考えを相手に分かりやすく伝え、納得してもらう能力が不可欠です。

ガクチカはその「論理的思考力」を測るための、格好の材料とされています。

「私が力を入れたことは〇〇です(結論)。なぜなら△△という課題があったからです(背景)。そこで私は□□という行動をしました(行動)。その結果、××となりました(結果)。」

このように、相手が理解しやすい構成で話せるかどうか。

どんなに素晴らしい経験も、伝わらなければ意味がありません。

ガクチカはあなたのプレゼンテーション能力を試す場でもあるのです。

「すごい経験」自慢が響かない本当の理由

「起業して月100万円稼いだ」「全国大会で優勝した」といった、いわゆる「すごい経験」。

もちろん、それ自体は素晴らしいことですが、ただそれを自慢するだけのガクチカは、人事には響きません。

なぜなら、その経験の「再現性」に疑問符がつくからです。

その成功がたまたまの幸運や、特殊な環境によるものではないか。そして何より、その経験から何を学び、今後どう活かせるのかが見えなければ、評価のしようがないのです。

企業はあなたの武勇伝を聞きたいわけではありません。

経験の大小を問わず、そこから見えてくるあなたの「思考プロセス」と「学び」、そして「人柄」こそが、評価の対象となることを忘れないでください。

【執筆前の最重要ステップ】「書くことがない」を卒業する自己分析

「アピールすべきことは分かった。でも、肝心のアピールできる経験がない…」

多くの就活生がここで立ち止まってしまいます。

しかし、断言します。ガクチカの「ネタ」は、特別な経験の中にではなく、あなたのこれまでの人生のあらゆる場面に眠っています。

それに気づくための唯一の道具が「自己分析」です。

この章ではガクチカの骨格となる「あなただけの強み」と「伝えたい価値観」を発掘するための具体的で実践的な自己分析テクニックを紹介します。

この作業を丁寧に行うことで、もう「書くことがない」と悩むことはなくなります。

なぜ自己分析が必要なのか?:ガクチカの「幹」を作る作業

自己分析をせずにガクチカを書き始めるのは、設計図なしに家を建てるようなものです。

どれだけ言葉を飾り立てても、中身が伴わない薄っぺらいものになってしまいます。

なぜなら、ガクチカで人事を本当に惹きつけるのは、表面的なエピソードではなく、その根底にある「あなたが一貫して大切にしている価値観」や「無意識に発揮している強み」だからです。

例えば、あなたが友人の相談に乗ることが多いなら、それは単なる「優しい人」ではなく、「相手の立場に立って物事を考えられる傾聴力」や「課題を整理し、解決策を提示する力」の表れかもしれません。

自己分析とは、そうした自分の行動の裏にある「なぜ?」を問い、経験の「幹」となる部分を言語化する作業です。

この「幹」がしっかりしていれば、どんなエピソードを語っても、説得力と一貫性のある、あなただけのストーリーが生まれるのです。

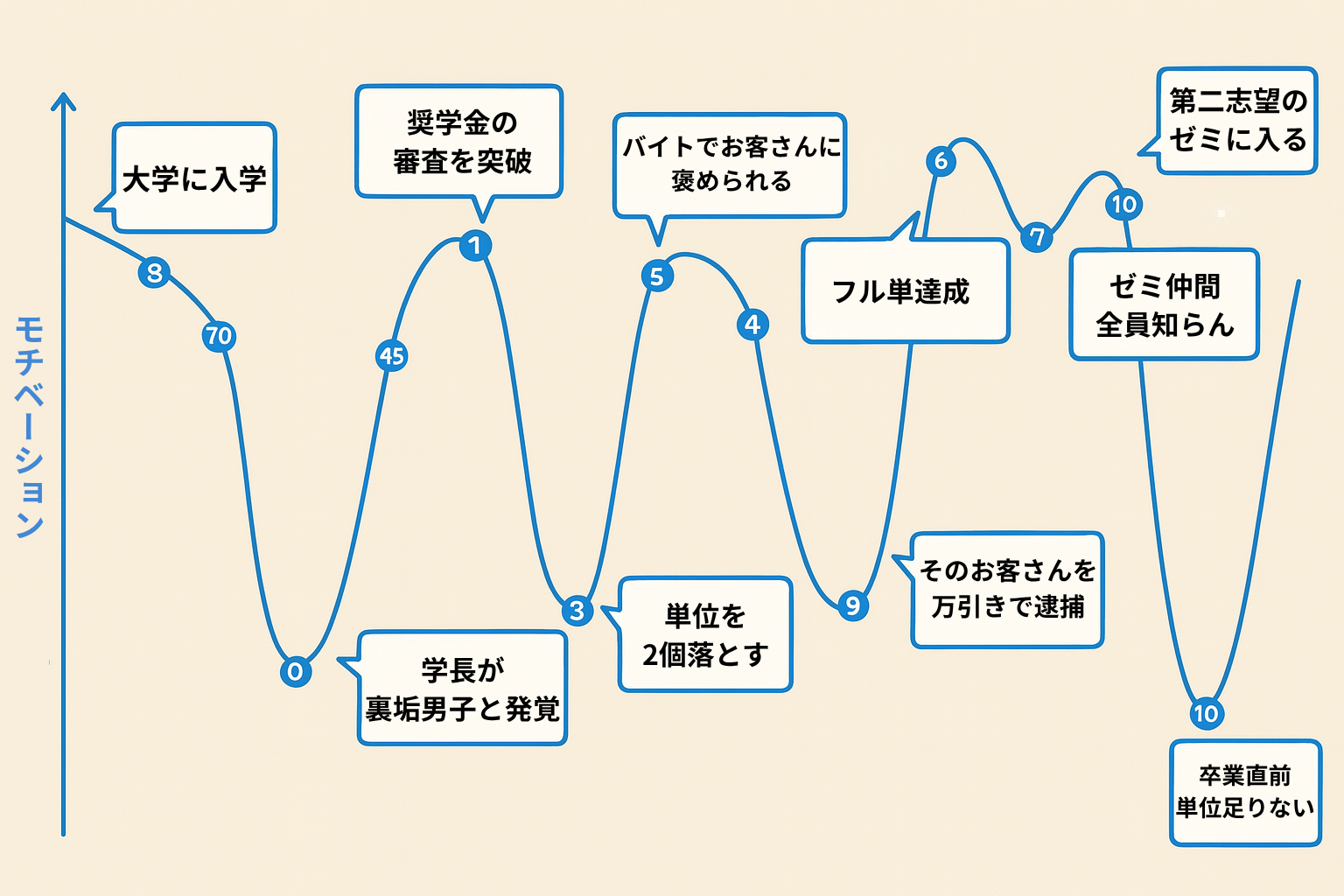

モチベーショングラフで感情の源泉を探る

「強み」や「価値観」と言われても、すぐには思い浮かばないかもしれません。

そこでおすすめなのが「モチベーショングラフ」です。

これは、横軸に時間(小学校〜現在)、縦軸にモチベーションの高低を取り、これまでの人生で「楽しかったこと」「辛かったこと」を曲線で可視化する手法です。

重要なのは、グラフの「山」と「谷」の部分。

なぜモチベーションが上がったのか?(例:チームで目標を達成した時、難しい課題をクリアした時)。

なぜ下がったのか?(例:努力が報われなかった時、人間関係で悩んだ時)。

その「なぜ?」を深掘りすることで、あなたの喜びの源泉や、困難にどう向き合うかという行動特性が見えてきます。

「山」の経験はあなたの強みが発揮された場面であり、「谷」の経験はあなたの人間性や課題解決能力を示すエピソードの宝庫です。

まずは一本、曲線を書いてみてください。そこに、あなたも忘れていた「ガクチカの原石」がきっと眠っています。

「なぜなぜ分析」で価値観を掘り下げ、人柄を言語化する

モチベーショングラフで見つけたエピソードを、さらに深掘りするのが「なぜなぜ分析」です。

これは一つの行動に対して「なぜそうしたのか?」を5回繰り返すことで、その裏にある本質的な動機や価値観を突き詰める思考法です。

例えば、「サークルの新歓活動を頑張った」という経験。

- 1.なぜ頑張った?→新入生にサークルの魅力を伝えたかったから。

- 2.なぜ伝えたかった?→自分がこのサークルに入って成長できたから、その機会を後輩にも提供したかったから。

- 3.なぜ成長できた?→先輩が親身に教えてくれ、挑戦できる環境があったから。

- 4.なぜ挑戦が大事?→新しいことに挑戦することで、自分の可能性が広がると思うから。

- 5.なぜ可能性を広げたい?→常に新しい知識やスキルを身につけ、社会に貢献できる人間になりたいから。

ここまで掘り下げると、「後輩想い」「成長意欲」「社会貢献意欲」といった、あなたの根源的な価値観が見えてきます。

ガクチカで語るべきは、この最も深い部分です。

この分析を行えば行動の動機に一貫した説得力が生まれ、あなたの人柄が生き生きと伝わるようになります。

友人や家族への「他己分析」で客観的な強みを知る

自分では「当たり前」だと思っていることが、他人から見れば「すごい強み」であることは少なくありません。

しかし、無意識にできていることほど、自分では気づきにくいものです。そこで有効なのが、信頼できる友人や家族に「私の長所って何だと思う?」と聞いてみる「他己分析」です。

少し恥ずかしいかもしれませんが、勇気を出して聞いてみましょう。

きっと、下記のような、あなた自身が思ってもみなかった客観的で具体的な「強み」を教えてくれるはずです。

- 「いつも冷静に状況を判断してる」

- 「誰にでも平等に接するところがすごい」

- 「面倒な作業もコツコツ続けられる」

他者からのフィードバックは独りよがりな自己評価から脱却し、より説得力のある自己PRを構築するための貴重なヒントになります。

もらった言葉は自己分析で見つけた自分の強みを裏付ける、力強いエビデンスにもなるでしょう。

【内定レベルへ】人事を惹きつけるガクチカ最強フレームワーク(STARメソッド改)

自己分析で見つけた「あなただけの価値観」と「強み」。

それを、人事が最も理解しやすい論理的なストーリーに落とし込むのが、この章のゴールです。

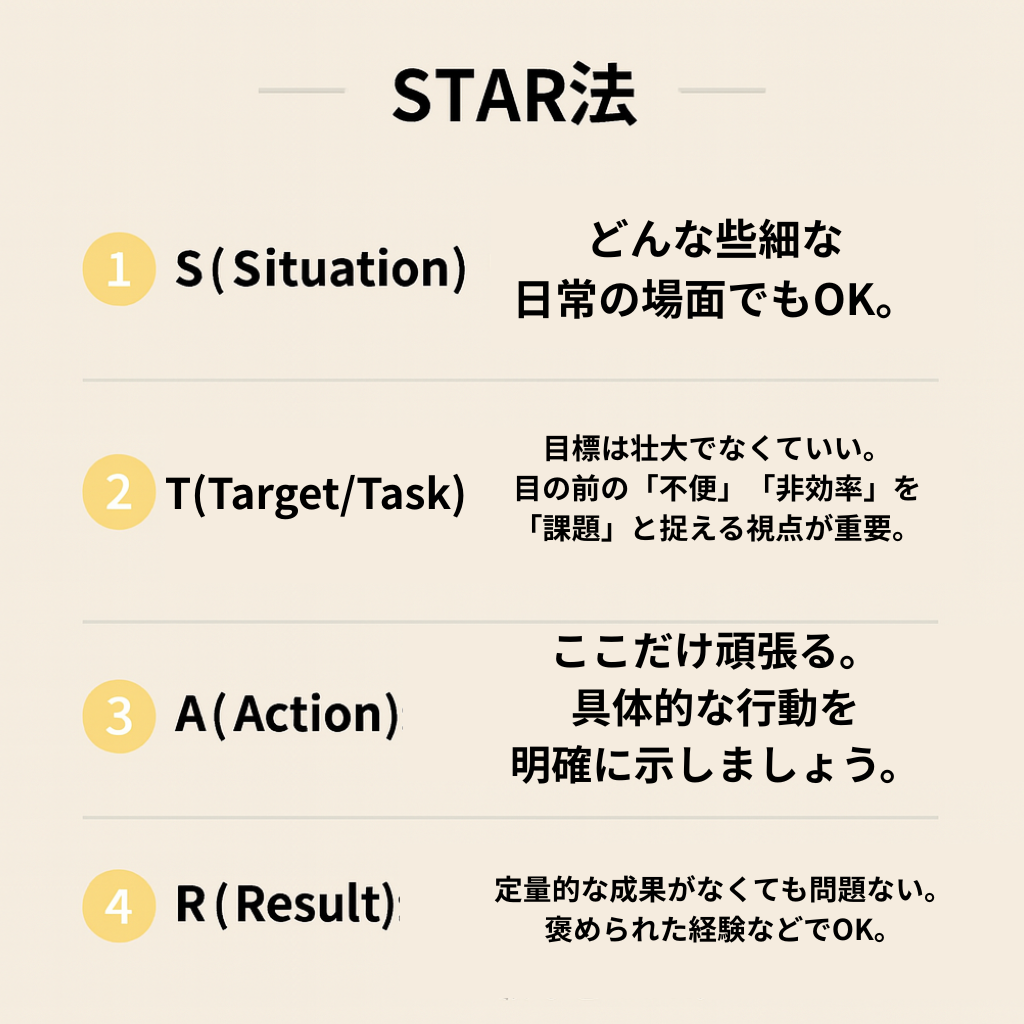

ここで紹介するのは、多くの企業の採用選考で評価基準としても使われている「STARメソッド」というフレームワークです。

この「型」に沿って情報を整理するだけで、あなたの経験談は驚くほど分かりやすく、説得力のあるものに生まれ変わります。

さらに、本記事では「平凡な経験」を魅力的に語るための、独自の「STARメソッド改」を伝授します。

基本的なSTARメソッドとは?

STARメソッドとはSituation(状況)、Target/Task(目標・課題)、Action(行動)、Result(結果)の4つの頭文字を取った、話を構造化するためのフレームワークです。

この順番で話を展開することで、聞き手は背景から結論までをスムーズに理解でき、話し手は最も伝えたい「行動」を効果的にアピールできます。

例を一個、まず紹介します。

- S(Situation):あなたが置かれていた状況や背景を簡潔に説明します。「私が所属していた〇〇サークルは、部員数が少なく、活動も停滞気味でした。」

- T(Target/Task):その状況で、あなたが設定した目標や、直面した課題を具体的に述べます。「そこで私は、新入生を10人入部させることを目標に掲げました。」

- A(Action):目標達成のために、あなたが具体的に「どう考え、どう行動したか」を語ります。ここがガクチカの心臓部です。

- R(Result):行動の結果、どのような変化や成果が生まれたかを客観的に示します。

このフレームワークを意識するだけでただの経験の報告ではなく、あなたの能力を証明するストーリーとして語ることができるようになります。

【本記事の核心】「平凡な経験」を魅力的に語るためのSTARメソッド改

しかし、多くの学生が悩むのが以下の点です。

「T(目標)」や「R(結果)」で語れるような、華々しい実績がない…

そこで、本記事では「平凡な経験」に特化した、以下のような考え方を提案します。

S(Situation):どんな些細な日常の場面でもOK。「私がアルバイトをしていたコンビニでは、夕方の時間帯は常に行列ができていました。」

T(Target/Task):目標は壮大でなくていい。目の前の「不便」「非効率」を「課題」と捉える視点が重要です。「お客様を待たせる時間を少しでも短縮し、スタッフの負担も減らせないかと考えました。」

A(Action):ここが最も重要です。

評価されるのは「リーダーシップ」や「革新的なアイデア」だけではありません。

「マニュアルの文言を少し分かりやすく修正した」「備品の配置を変えて、動線を短くした」「他のスタッフに『〇〇すると楽だよ』と情報共有した」といった、周りを巻き込んだ小さな工夫や、主体的な改善行動こそが、あなたの「課題解決能力」や「協調性」を示す強力な証拠になります。

R(Result):定量的な成果がなくても全く問題ありません。

「お客様から『レジが速くなったね』と声をかけられた」「他のスタッフから『〇〇さんのおかげで楽になった、ありがとう』と言われた」

「店長からレジ締めを任されるようになった」といった、周囲からの感謝や、得られた信頼といった定性的な変化を語りましょう。

これは、あなたが組織に良い影響を与える人材であることの何よりの証明になります。

「すごい経験」がないと嘆く必要はありません。

日常に潜む課題を見つけ、主体的に行動し、周囲から信頼を得た経験。

それこそが、企業が最も求めている「再現性のある能力」と「素晴らしい人柄」の証なのです。

【テーマ別例文集15選】ありきたりな経験はこう語ろう!

ここからは、自己分析で見つけた強みを、STARメソッド改のフレームワークに乗せた具体的な例文を紹介します

「コンビニバイト」や「その他大勢のサークル部員」といった、多くの学生が「アピールには弱い」と思い込んでいる経験が、いかに魅力的なガクチカに生まれ変わるか。

その実例を15個、テーマ別に解説します。

あなた自身の経験と重ね合わせながら読み進めてみてください。きっと、「この視点で語ればいいのか!」という発見があるはずです。

ちょっと長いんで、特にスマホの人は気になるものだけを読むくらいがいいかもしれません。

- 1.コンビニ:発注方法の工夫で「課題発見力」と「実行力」をアピール

- 2.飲食店(ホール):観察と行動で「傾聴力」と「主体性」をアピール

- 3.塾講師:個性に合わせた指導で「分析力」と「関係構築力」をアピール

- 4.イベントスタッフ(単発):積極的な行動で「適応力」と「協調性」をアピール

- 5.アパレル:バックヤードの改善で「計画性」と「貢献意欲」をアピール

- 6.文化系サークル(その他大勢):SNS運用で「企画力」と「発信力」をアピール

- 7.体育会系(補欠・マネージャー):データ分析で「分析力」と「サポート力」をアピール

- 8.幽霊部員だった経験:自己分析と行動で「誠実さ」と「課題解決能力」をアピール

- 9.会計・書記係:業務改善で「責任感」と「計画性」をアピール

- 10.ゼミ:議論の交通整理で「調整力」と「論理的思考力」をアピール

- 11.資格取得:逆算思考で「計画性」と「継続力」をアピール

- 12.苦手科目の克服:素直な姿勢で「課題解決能力」と「人間関係構築力」をアピール

- 13.趣味:SNSでの情報発信で「分析力」と「継続力」をアピール

- 14.長期インターン:業務改善提案で「主体性」と「改善意欲」をアピール

- 15.本当に何もない人へ:毎日の自炊と節約で「計画性」と「目標達成意欲」をアピール

■アルバイト編(5選)

1.コンビニ:発注方法の工夫で「課題発見力」と「実行力」をアピール

S(状況):私がアルバイトをしていたコンビニエンスストアでは、毎日一定量のお弁当やパンが廃棄されていました。オーナーも仕方ないと考えているようでしたが、私は食品ロスへの罪悪感と、経営的な損失が気になっていました。

T(課題):そこで私は、廃棄を少しでも減らせないかと考え、過去の販売データと翌日の天候や周辺イベントの情報を基に、発注数を調整するという仮説を立てました。

A(行動):まず、過去1ヶ月分のPOSデータを分析し、「雨の日は揚げ物の売上が10%伸びる」「近隣でイベントがある日はおにぎりの売上が20%増える」といった相関関係を洗い出しました。

その分析結果を基に、自分なりに「推奨発注数」を算出し、発注担当の先輩に「明日は雨予報なので、こちらの数で発注しませんか?」と提案しました。

最初は小さなカテゴリーから試させてもらい、実際に廃棄が減るという結果を示すことで、徐々に信頼を得ていきました。

R(結果):結果として、私が担当した商品の廃棄ロス率を平均で5%改善することに成功しました。この経験から、現状を「仕方ない」と諦めるのではなく、データを基に課題を発見し、周囲を巻き込みながら改善策を実行していくことの重要性を学びました。

2.飲食店(ホール):観察と行動で「傾聴力」と「主体性」をアピール

S(状況):私が働いていたカフェは、ビジネス街にあり、ランチタイムは多くのお客様で混雑していました。特に、お一人で来店され、PCで作業されている方が多いのが特徴でした。

T(課題):観察していると、多くの方がお冷のおかわりを頼みたそうにしているものの、忙しいスタッフに遠慮して言い出せない様子に気づきました。マニュアルには「お冷は頼まれたら注ぐ」としかありませんでしたが、お客様がより快適に過ごせる空間を作れないかと考えました。

A(行動):私は、お客様のグラスが空になる少し前のタイミングで、「お冷はいかがですか?」とこちらから声をかけることを徹底しました。また、他のスタッフにもこの気づきを共有し、「PC作業中のお客様は、声をかけられると集中が途切れるかもしれないから、静かにグラスを置こう」といった、より細やかな配慮についても提案し、実践しました。

R(結果):直接的な売上向上などはありませんでしたが、お客様から「よく気が利くね、ありがとう」と感謝の言葉をいただく機会が格段に増えました。

また、常連のお客様からは顔を覚えていただけるようになり、「〇〇さんがいると安心する」と言われたこともあります。この経験から、相手の立場に立って潜在的なニーズを汲み取り、主体的に行動することで、信頼関係を築けることを学びました。

3.塾講師:個性に合わせた指導で「分析力」と「関係構築力」をアピール

S(状況):個別指導塾で数学の講師をしていた際、ある生徒が宿題を全くやってこず、授業中の集中力も低いという状況にありました。

T(課題):当初は彼のやる気の問題だと考えていましたが、面談を重ねるうちに、彼は「完璧にできないと意味がない」というプレッシャーから、問題に手をつけること自体を諦めてしまっているのだと気づきました。そこで、彼の学習意欲を引き出すことが私の課題だと考えました。

A(行動):私は、彼に対して「完璧」を求めるのをやめました。まずは「教科書の例題を1問だけ解いてくる」という、絶対にクリアできる低い目標を設定。

彼がそれを達成できたら、大いに褒め、「次は2問やってみようか」と少しずつハードルを上げていきました。また、彼が好きなゲームの話題などを通じて、数学がいかに攻略の面白さに似ているかを語り、学習への心理的な壁を取り払うことにも注力しました。

R(結果):半年後、彼は自ら宿題に取り組むようになり、クラス平均レベルの点数を取れるまでに成長しました。彼から「先生のおかげで、分かる楽しさを知った」と言われた時、報われた気分になりました。

この経験を通じて、相手の特性を深く理解し、一人ひとりに合わせたアプローチで粘り強く向き合うことで、人の成長をサポートできるということを学びました。

4.イベントスタッフ(単発):積極的な行動で「適応力」と「協調性」をアピール

S(状況):私は大学時代、様々なコンサートや展示会の単発スタッフとして働いていました。現場ごとに毎回指示系統や業務内容が異なり、初対面の人たちとチームで動く必要がありました。

T(課題):初期の頃は、指示待ちになってしまい、うまく立ち回れないことが多くありました。そこで、どんな現場でもいち早く戦力となり、チームに貢献できるようになることを自身の課題として設定しました。

A(行動):現場に入ったら、まずその日のリーダーに「何か手伝えることはありますか?」「特に注意すべき点は何ですか?」と積極的に質問し、業務の全体像と自分の役割を正確に把握することを徹底しました。

また、自分の担当業務が一段落したら、すぐに周りを見渡し、忙しそうなスタッフに「何か手伝いましょうか?」と声をかけるように心がけました。

R(結果):この行動を続けた結果、様々な現場でリーダーから「君がいると助かる」と信頼してもらえるようになり、重要なポジションを任される機会も増えました。

この経験から、初めての環境でも、主体的に情報を得て、周囲と連携しようと努めることで、迅速に状況に適応し、チームに貢献できるという自信を得ました。

5.アパレル:バックヤードの改善で「計画性」と「貢献意欲」をアピール

S(状況):私が働いていたアパレル店は、華やかな表舞台とは裏腹に、バックヤードの在庫管理が煩雑で、スタッフが商品を探すのに多くの時間を費やしていました。

T(課題):お客様をお待たせする原因にもなっており、この非効率な状況を改善できないかと考えました。直接的な接客ではありませんが、バックヤードの効率化は、巡り巡ってお客様の満足度と店舗の売上に貢献する重要な仕事だと捉えました。

A(行動):私はまず、店長に許可を取り、全ての在庫の棚卸しを行いました。そして、商品のカテゴリー、サイズ、色ごとに分類し、誰が見ても一目で分かるようにラベリングを施した新しい配置ルールを考案しました。

さらに、そのルールを図解した簡単なマニュアルを作成し、スタッフ全員が同じ方法で商品を管理できるよう、情報共有を徹底しました。

R(結果):この改善により、スタッフが商品を探す平均時間が、体感で半分以下に短縮されました。その結果、お客様をお待たせする時間が減り、接客に集中できる時間が増えました。

店長からは「縁の下の力持ちだね。見えないところでの貢献が、お店全体のパフォーマンスを上げている」と評価していただきました。この経験から、組織の課題を見つけ、地道な作業を計画的に実行することで、チーム全体の生産性向上に貢献できることを学びました。

■サークル・部活動編(4選)

6.文化系サークル(その他大勢):SNS運用で「企画力」と「発信力」をアピール

S(状況):私が所属していた写真サークルは、活動内容には自信がありましたが、地味な印象からか新入生の応募が年々減少していました。

T(課題):素晴らしい作品や楽しい活動の様子が、外部に十分に伝わっていないことが原因だと考えました。そこで、サークルの魅力を可視化し、新入生に届けるために、SNS(Instagram)の運用を強化することを目標に掲げました。

A(行動):私は、広報担当としてアカウントの改革を主導しました。まず、ターゲットを「写真好き」から「大学で何か新しいことを始めたい1年生」に再設定。

ただ作品を並べるだけでなく、「エモい写真が撮れる学内スポット紹介」や「部員が使っているカメラ紹介」といった、新入生が自分事として楽しめるような企画を考案しました。また、投稿を見てくれた高校生や新入生からのDMには、24時間以内に必ず返信するなど、丁寧なコミュニケーションを徹底しました。

R(結果):その結果、フォロワー数は前年の3倍に増加。オンライン説明会への参加者も過去最高となり、目標を大幅に上回る15名の新入部員を迎えることができました。

この経験から、相手の視点に立って魅力的なコンテンツを企画し、粘り強く発信し続けることで、人の心を動かし、結果に繋げられることを学びました。

7.体育会系(補欠・マネージャー):データ分析で「分析力」と「サポート力」をアピール

S(状況):私が所属していたサッカー部は、万年リーグ2回戦敗退が続く、いわゆる弱小チームでした。選手たちは皆、一生懸命練習していましたが、どこか精神論に頼っている部分がありました。

T(課題):私はマネージャーでしたが、チームの勝利に貢献したいと強く思っていました。そこで、対戦相手の戦術を客観的に分析し、データに基づいた戦略を立てることで、チームの勝利確率を少しでも上げられないかと考えました。

A(行動):そこで、過去の試合映像を全て見返し、対戦チームの得点パターンや失点パターン、個々の選手の癖などを徹底的に分析しました。

そして、その分析結果を「〇〇選手は右からのクロスに弱い」「このチームは後半20分を過ぎると足が止まる」といった具体的なポイントにまとめ、監督や選手たちに共有しました。

最初は半信半疑だった選手も、実際に試合で分析が的中することを経験するうちに、私のデータに耳を傾けてくれるようになりました。

R(結果):私のデータ分析を戦術に取り入れたチームは、その年、創部以来初めてとなるリーグベスト4に進出することができました。「お前のおかげだ」と言われた時は、自分の役割が認められたようで、涙が出るほど嬉しかったです。

この経験から、たとえ主役でなくても、自分ならではの強みを活かしてチームに貢献できること、そして客観的なデータ分析が組織の課題解決に繋がることを学びました。

8.幽霊部員だった経験:自己分析と行動で「誠実さ」と「課題解決能力」をアピール

S(状況):私は大学1年生の時、軽音楽サークルに所属していましたが、人間関係に馴染めず、次第に足が遠のき、いわゆる「幽霊部員」となってしまいました。

T(課題):半年間、気まずさからサークルを避けていましたが、このまま逃げ続ける自分を変えたいと強く思いました。なぜ自分が馴染めなかったのかを自己分析し、もう一度サークルに復帰して、自分の居場所を作ることが課題だと考えました。

A(行動):まず、自分が馴染めなかった原因は、演奏技術に自信がないあまり、他の部員との交流を自ら避けていたことだと突き止めました。

そこで、まずはサークルへの貢献という形で自分の存在価値を示そうと考え、同期の部長に正直に事情を話し、「会計係としてサークルを支えさせてほしい」と申し出ました。

会計の仕事は地味で誰もやりたがらない役割でしたが、私は毎月の会計報告をわかりやすく行い、部費の使途を明確化することで、少しずつ信頼を得ていきました。

R(結果):私の真摯な態度が伝わり、徐々に部員たちも私に声をかけてくれるようになりました。最終的には、会計の仕事ぶりが評価され、部長から「お前がいてくれて助かった」と言ってもらえる関係性を築くことができました。

この経験から、自分の弱みと向き合い、誠実な行動を積み重ねることで、失った信頼を取り戻し、困難な状況を乗り越えられるということを学びました。

9.会計・書記係:業務改善で「責任感」と「計画性」をアピール

S(状況):私はダンスサークルの会計係を務めていました。就任当初、会計管理は非常にアナログで、部費の徴収漏れや使途不明金が発生しやすい状況でした。

T(課題):100名以上の部員から集めた大切なお金を扱う立場として、この状況は無責任だと感じました。そこで、誰がいつ見ても明朗な会計システムを構築し、運営の透明性を高めることが自分の責務だと考えました。

A(行動):私はまず、全部員の支払い状況をExcelで一覧化し、クラウド上で部長・副部長と共有することで、リアルタイムに進捗を確認できる体制を整えました。

また、これまで現金手渡しだった部費の徴収方法を、振込形式に変更することを提案。これにより、未払いの部員へのリマインドが容易になり、徴収漏れを防ぎました。さらに、領収書の管理方法もルール化し、全ての支出が記録として残るように徹底しました。

R(結果):このシステム改革により、部費の徴収率は100%を達成し、使途不明金もゼロになりました。最初は「面倒だ」と言っていた部員からも、最終的には「お金のことがクリーンになって安心できる」と感謝されました。

この経験を通じて、地味な役割であっても、責任感を持って業務の非効率な点を見つけ出し、計画的に改善していくことで、組織全体の基盤を支えることができると学びました。

■学業・ゼミ編(3選)

10.ゼミ:議論の交通整理で「調整力」と「論理的思考力」をアピール

S(状況):私が所属していたマーケティングのゼミでは、グループディスカッションが頻繁に行われていましたが、議論が白熱すると、声の大きい人の意見に流されたり、論点がずれたりすることが多々ありました。

T(課題):このままでは、多様な意見が活かされず、質の高い結論に到達できないと感じました。そこで私は、議論の「交通整理役」を担うことで、全員が納得できる結論を導き出すことに貢献できないかと考えました。

A(行動):私は、議論が始まる前に「今日のゴールは〇〇です」と目的を明確にすることを徹底しました。

議論が発散しそうになったら、「Aさんの意見は〇〇、Bさんの意見は△△ということですね。一度、元の論点に戻りませんか?」と軌道修正を促しました。また、あまり発言できていないメンバーには、「〇〇さんはこの点についてどう思いますか?」と話を振り、意見を引き出すように努めました。

対立する意見が出た際は、それぞれの意見の共通点と相違点をホワイトボードに書き出し、客観的に論点を整理しました。

R(結果):私がファシリテーター役を担うようになってから、ゼミの議論は建設的に進むようになり、最終的な発表では教授から「多様な視点が盛り込まれた、深みのある分析だ」と高い評価をいただくことができました。

この経験から、異なる意見を尊重し、論点を整理しながら議論を導く調整力を身につけました。

11.資格取得:逆算思考で「計画性」と「継続力」をアピール

S(状況):私は大学2年生の時、将来のキャリアを考え、専門知識を身につけたいと思い、ITパスポートの資格取得を決意しました。しかし、当時はITに関する知識は全くのゼロでした。

T(課題):3ヶ月後の試験日に合格するという目標から逆算し、膨大な試験範囲を効率的に学習するための計画を立て、それを実行しきることが課題でした。

A(行動):まず、参考書を一周し、試験範囲の全体像を把握しました。その上で、全範囲を「得意」「普通」「苦手」の3つに分類し、特に苦手な分野には多くの時間を割けるよう、1日2時間、週5日という学習スケジュールを立てました。

通学中の電車内ではスマートフォンのアプリで単語を覚え、大学の図書館では参考書を読むなど、隙間時間を徹底的に活用しました。また、モチベーションを維持するために、1週間ごとに小さな目標を設定し、それをクリアするごとに自分にご褒美を与えるというルールも作りました。

R(結果):この計画的な学習を3ヶ月間継続した結果、一度の受験でITパスポートに合格できました。

知識ゼロの状態から、目標達成のために計画を立て、それを愚直に実行し続けることで、着実に成果を出せるという自信を得ました。この経験で培った計画性と継続力は、貴社での業務においても必ず活かせると考えています。

12.苦手科目の克服:素直な姿勢で「課題解決能力」と「人間関係構築力」をアピール

S(状況):私は、大学で必修科目だったプログラミングの授業に、全くついていくことができませんでした。独学で教科書を読んでも理解できず、最初のテストでは赤点を取ってしまいました。

T(課題):このままでは単位を落としてしまうという危機感から、自分のプライドを捨て、苦手なことから逃げずに向き合うことが今の自分に必要な課題だと考えました。

A(行動):私はまず、授業を担当している教授の研究室に、勇気を出して一人で訪問しました。「何が分からないのかも、分からない状態です」と正直に伝え、基本的なことから教えてほしいとお願いしました。

教授は私の真剣な態度を汲んで、週に一度、補習の時間を作ってくださいました。また、クラスで最も成績の良い友人に頭を下げ、ノートを見せてもらい、勉強方法を教えてもらいました。彼が教えてくれた内容は、どんな参考書よりも分かりやすいものでした。

R(結果):周囲の助けを借りながら学習を続けた結果、期末テストではクラスの平均点以上の点数を取ることができ、無事に単位を取得しました。

この経験から、自分の弱さを認め、素直に他者の助けを求めることの重要性を学びました。一人で抱え込まず、周囲を巻き込んで課題解決に取り組む力は、社会に出てからも不可欠なスキルだと考えています。

■その他(3選)

13.趣味:SNSでの情報発信で「分析力」と「継続力」をアピール

S(状況):私は趣味で3年間、対戦型のオンラインゲームに打ち込んできました。ただプレイするだけでなく、自身の知見を活かして、ゲームの攻略情報を発信するブログとX(旧Twitter)アカウントを運営していました。

T(課題):当初は自己満足で発信していましたが、次第に「自分の情報で、もっと多くのプレイヤーの役に立ちたい」と考えるようになりました。そこで、半年でブログの月間PV数を1万PVまで伸ばすことを目標に設定しました。

A(行動):私は、Xのアナリティクス機能やブログのアクセス解析ツールを使い、どのような情報に需要があるのかを徹底的に分析しました。その結果、新キャラクターの使い方や、上級者向けのテクニック解説のPV数が高いことを突き止めました。

そこで、ニッチな情報でも、誰よりも早く、そして詳しく解説することを自身の強みにしようと考えました。平日は毎日2時間、情報収集と記事執筆の時間を確保し、週末には動画編集も行い、実践的なプレイ動画を投稿するなど、コンテンツの質と量を担保する努力を続けました。

R(結果):半年後、ブログは月間1.5万PVを達成し、Xのフォロワーも5000人を超えました。多くの読者から「あなたの情報のおかげで勝てるようになった」と感謝のコメントをもらえた時、大きなやりがいを感じました。この経験から、データを基にユーザーのニーズを分析し、それに応える価値を提供し続ける継続力を身につけました。

14.長期インターン:業務改善提案で「主体性」と「改善意欲」をアピール

S(状況):私は大学3年生の時、ITベンチャー企業で長期インターンとして、営業部門のサポート業務を担当していました。主な仕事は、営業担当者から渡される顧客リストを、社内システムに手作業で入力することでした。

T(課題):この入力作業は単純な繰り返しで、多くの時間がかかる上に、入力ミスも発生しやすいという課題がありました。営業担当者の貴重な時間を奪っているこの非効率な状況を改善し、チーム全体の生産性を向上させたいと考えました。

A(行動):私はまず、入力作業のプロセスを全て洗い出し、どこに時間がかかっているのかを分析しました。その上で、Excelのマクロ機能を使えば、一部の作業を自動化できるのではないかと考え、独学でマクロのプログラミングを学びました。

そして、顧客リストのデータを自動で整形し、システムに取り込める形式に変換する簡単なツールを作成しました。そのツールを上司である営業部長に提示し、導入のメリットと具体的な使い方をプレゼンテーションしました。

R(結果):私の提案が採用され、ツールを導入した結果、これまで1件あたり5分かかっていた入力作業が、30秒に短縮されました。これにより、営業担当者は本来のコア業務である顧客との商談に多くの時間を使えるようになり、チーム全体の残業時間も削減されました。

部長からは「君は指示されたことをやるだけでなく、自ら課題を見つけて解決できる人材だ」と高く評価していただきました。この経験から、現状に満足せず、常に改善点を探し、主体的に行動することの重要性を学びました。

15.本当に何もない人へ:毎日の自炊と節約で「計画性」と「目標達成意欲」をアピール

S(状況):私は大学時代、特別な活動経験はありません。しかし、親からの仕送りに頼らず、学業と両立しながら生活費を自分で管理するという目標を立て、4年間継続してきました。

T(課題):限られたアルバイト代の中で、学費や生活費を賄い、さらに将来のための貯金をするためには、徹底した計画性と自己管理能力が必要でした。そこで私は、毎月5万円を貯金するという具体的な目標を設定しました。

A(行動):私は、スマートフォンの家計簿アプリを使い、収入と支出を1円単位で毎日記録しました。支出の中で最も大きな割合を占めていた食費を削減するため、外食を一切やめ、毎日自炊することにしました。

1週間の献立を週末にまとめて考え、スーパーの特売情報をチェックしてから買い物に行くことで、無駄な出費を徹底的に抑えました。また、空きコマの時間を利用して大学の図書館で勉強することで、カフェ代などの交際費も節約しました。

R(結果):この生活を4年間継続した結果、目標であった毎月5万円の貯金を一度も欠かすことなく達成し、卒業までに240万円を貯めることができました。

この経験を通じて、高い目標達成意欲と、目標から逆算して日々の行動を管理する計画性を培いました。この強みは、貴社で任された業務の予算管理や納期管理においても、必ず活かせると確信しております。

【最終チェック】提出前にもう一段階クオリティを上げる3つのコツ

かわいい

S(状況):私は大学2年生の時、将来のキャリアを考え、専門知識を身につけたいと思い、ITパスポートの資格取得を決意しました。しかし、当時はITに関する知識は全くのゼロでした。

T(課題):3ヶ月後の試験日に合格するという目標から逆算し、膨大な試験範囲を効率的に学習するための計画を立て、それを実行しきることが課題でした。

A(行動):まず、参考書を一周し、試験範囲の全体像を把握しました。その上で、全範囲を「得意」「普通」「苦手」の3つに分類し、特に苦手な分野には多くの時間を割けるよう、1日2時間、週5日という学習スケジュールを立てました。

通学中の電車内ではスマートフォンのアプリで単語を覚え、大学の図書館では参考書を読むなど、隙間時間を徹底的に活用しました。また、モチベーションを維持するために、1週間ごとに小さな目標を設定し、それをクリアするごとに自分にご褒美を与えるというルールも作りました。

R(結果):この計画的な学習を3ヶ月間継続した結果、一度の受験でITパスポートに合格できました。

知識ゼロの状態から、目標達成のために計画を立て、それを愚直に実行し続けることで、着実に成果を出せるという自信を得ました。この経験で培った計画性と継続力は、貴社での業務においても必ず活かせると考えています。

S(状況):私は、大学で必修科目だったプログラミングの授業に、全くついていくことができませんでした。独学で教科書を読んでも理解できず、最初のテストでは赤点を取ってしまいました。

T(課題):このままでは単位を落としてしまうという危機感から、自分のプライドを捨て、苦手なことから逃げずに向き合うことが今の自分に必要な課題だと考えました。

A(行動):私はまず、授業を担当している教授の研究室に、勇気を出して一人で訪問しました。「何が分からないのかも、分からない状態です」と正直に伝え、基本的なことから教えてほしいとお願いしました。

教授は私の真剣な態度を汲んで、週に一度、補習の時間を作ってくださいました。また、クラスで最も成績の良い友人に頭を下げ、ノートを見せてもらい、勉強方法を教えてもらいました。彼が教えてくれた内容は、どんな参考書よりも分かりやすいものでした。

R(結果):周囲の助けを借りながら学習を続けた結果、期末テストではクラスの平均点以上の点数を取ることができ、無事に単位を取得しました。

この経験から、自分の弱さを認め、素直に他者の助けを求めることの重要性を学びました。一人で抱え込まず、周囲を巻き込んで課題解決に取り組む力は、社会に出てからも不可欠なスキルだと考えています。

S(状況):私は趣味で3年間、対戦型のオンラインゲームに打ち込んできました。ただプレイするだけでなく、自身の知見を活かして、ゲームの攻略情報を発信するブログとX(旧Twitter)アカウントを運営していました。

T(課題):当初は自己満足で発信していましたが、次第に「自分の情報で、もっと多くのプレイヤーの役に立ちたい」と考えるようになりました。そこで、半年でブログの月間PV数を1万PVまで伸ばすことを目標に設定しました。

A(行動):私は、Xのアナリティクス機能やブログのアクセス解析ツールを使い、どのような情報に需要があるのかを徹底的に分析しました。その結果、新キャラクターの使い方や、上級者向けのテクニック解説のPV数が高いことを突き止めました。

そこで、ニッチな情報でも、誰よりも早く、そして詳しく解説することを自身の強みにしようと考えました。平日は毎日2時間、情報収集と記事執筆の時間を確保し、週末には動画編集も行い、実践的なプレイ動画を投稿するなど、コンテンツの質と量を担保する努力を続けました。

R(結果):半年後、ブログは月間1.5万PVを達成し、Xのフォロワーも5000人を超えました。多くの読者から「あなたの情報のおかげで勝てるようになった」と感謝のコメントをもらえた時、大きなやりがいを感じました。この経験から、データを基にユーザーのニーズを分析し、それに応える価値を提供し続ける継続力を身につけました。

S(状況):私は大学3年生の時、ITベンチャー企業で長期インターンとして、営業部門のサポート業務を担当していました。主な仕事は、営業担当者から渡される顧客リストを、社内システムに手作業で入力することでした。

T(課題):この入力作業は単純な繰り返しで、多くの時間がかかる上に、入力ミスも発生しやすいという課題がありました。営業担当者の貴重な時間を奪っているこの非効率な状況を改善し、チーム全体の生産性を向上させたいと考えました。

A(行動):私はまず、入力作業のプロセスを全て洗い出し、どこに時間がかかっているのかを分析しました。その上で、Excelのマクロ機能を使えば、一部の作業を自動化できるのではないかと考え、独学でマクロのプログラミングを学びました。

そして、顧客リストのデータを自動で整形し、システムに取り込める形式に変換する簡単なツールを作成しました。そのツールを上司である営業部長に提示し、導入のメリットと具体的な使い方をプレゼンテーションしました。

R(結果):私の提案が採用され、ツールを導入した結果、これまで1件あたり5分かかっていた入力作業が、30秒に短縮されました。これにより、営業担当者は本来のコア業務である顧客との商談に多くの時間を使えるようになり、チーム全体の残業時間も削減されました。

部長からは「君は指示されたことをやるだけでなく、自ら課題を見つけて解決できる人材だ」と高く評価していただきました。この経験から、現状に満足せず、常に改善点を探し、主体的に行動することの重要性を学びました。

S(状況):私は大学時代、特別な活動経験はありません。しかし、親からの仕送りに頼らず、学業と両立しながら生活費を自分で管理するという目標を立て、4年間継続してきました。

T(課題):限られたアルバイト代の中で、学費や生活費を賄い、さらに将来のための貯金をするためには、徹底した計画性と自己管理能力が必要でした。そこで私は、毎月5万円を貯金するという具体的な目標を設定しました。

A(行動):私は、スマートフォンの家計簿アプリを使い、収入と支出を1円単位で毎日記録しました。支出の中で最も大きな割合を占めていた食費を削減するため、外食を一切やめ、毎日自炊することにしました。

1週間の献立を週末にまとめて考え、スーパーの特売情報をチェックしてから買い物に行くことで、無駄な出費を徹底的に抑えました。また、空きコマの時間を利用して大学の図書館で勉強することで、カフェ代などの交際費も節約しました。

R(結果):この生活を4年間継続した結果、目標であった毎月5万円の貯金を一度も欠かすことなく達成し、卒業までに240万円を貯めることができました。

この経験を通じて、高い目標達成意欲と、目標から逆算して日々の行動を管理する計画性を培いました。この強みは、貴社で任された業務の予算管理や納期管理においても、必ず活かせると確信しております。

記事が長いかつ、割とヘビーですみません。

でも、ここまで読んだ&書いたなら、素晴らしいガクチカの原稿が今あなたの手元にあるはずです。自己分析で掘り下げたあなただけの強みが、STARメソッドという論理的なストーリーに昇華されました。

しかし、提出前の最後の仕上げを怠ってはいけません。ここでは、あなたのガクチカを「良い」から「最高」のレベルに引き上げるための、プロの視点に基づいた3つの最終チェック術を伝授します。

この一手間が、ライバルと大きな差をつけるものになります。

1.声に出して読んでみる:リズムや論理の破綻がないか

文章を黙読しているだけでは、気づかない論理の飛躍や、読みにくい表現が隠れているものです。

完成したガクチカは、必ず一度、声に出して読んでみてください。スラスラと音読できますか?

どこかでつっかえたり、息が続かなくなったりしませんか?

もし詰まる箇所があれば、そこは一文が長すぎるか、接続詞の使い方が不自然である可能性が高いです。

また、第三者が初めて聞くことを想定し、「この説明だけで、当時の状況が目に浮かぶか?」「行動と結果の因果関係は明確か?」といった客観的な視点でチェックしましょう。

音のリズムが良い文章は、内容もスムーズに頭に入ってきます。

面接官が心地よく聞けるストーリーになっているか、自分の耳で確かめることが重要です。

2.5W1Hを意識して具体性を足す:誰が読んでも情景が浮かぶか

あなたのガクチカは、あなたを知らない人事が読むものです。

だからこそ、「具体性」が命となります。

文章を読み返し、5W1H(When:いつ,Where:どこで,Who:誰が,What:何を,Why:なぜ,How:どのように)の要素が不足していないかを確認しましょう。

「頑張りました」「改善しました」といった抽象的な言葉で終わっていませんか?

例えば、「サークルの課題を改善しました」ではなく

大学2年生の夏に(When)

部員が10名しかいない写真サークルで(Where)

会計係として(Who)

SNSでの発信内容を見直すことで(How)

新入部員を増やすという課題に取り組みました(What)

のように、具体的な情報を加えるだけで、エピソードの解像度は格段に上がります。

情景が目に浮かぶほど具体的なストーリーはあなたの人柄を生き生きと伝え、人事の記憶に深く刻まれます。

3.キャリアセンターやOB/OGに見てもらう:客観的なフィードバックを得る

自分一人で推敲を重ねても、どうしても独りよがりな視点から抜け出せないことがあります。

そこで、最終チェックとして、必ず第三者に読んでもらいましょう。

最もおすすめなのは、大学のキャリアセンターの職員や、社会人であるOB/OGです。

数多くの学生のESを見てきた「プロ」であり、あなたと同じような経験を持つ学生が過去にどのような評価を受けてきたかを知っています。

「この表現は誤解されやすい」「君の強みはむしろこっちじゃないか?」といった、自分では気づけなかった客観的で的確なフィードバックは、あなたのガクチカを内定レベルに引き上げるための最後の、そして最強の一押しとなります。

恥ずかしがらず、勇気を出して他人の力を借りることが成功への近道です。

【まとめ】ガクチカはあなたの「人柄」を伝える最大のチャンス

ここまで本当にお疲れ様でした。

長いから読むの疲れたンゴねえ

すみません。許してください。何でもしますから

ん?今何でもするって

もしあなたが、この記事を読む前の「すごい経験がなくて、書けることがない…」と悩んでいた自分を思い出せるなら、今のあなたは、もう別人のはずです。

ガクチカは過去の功績を自慢する場ではありません。

不器用でも、格好悪くても、あなたが自分の頭で考え、心を動かし、懸命に行動した日々の記録です。

そして、その経験を通じて何を学び、これからどう社会と関わっていきたいかを、未来の仲間たちに伝えるための手段です。

- コンビニのレジ打ちで考えた、ほんの少しの工夫。

- サークルの隅っこで感じた、チームに貢献したいという想い。

- 苦手なことから逃げずに誰かに頭を下げた、あの日の勇気。

その一つひとつが、あなたという人間の誠実さ、課題解決能力、そして伸びしろを証明する、何物にも代えがたい「すごい経験」なのです。

他の誰かと比べる必要はありません。

自信を持って、あなた自身の言葉で、あなたのストーリーを語ってください。

人事は完璧なヒーローではなく、一緒に働きたいと思える、魅力的な一人の人間を探しています。